Le 24 novembre 2017

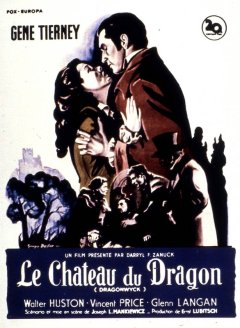

- Réalisateur : Joseph L. Mankiewicz

- Acteurs : Gene Tierney, Glenn Langan, Vincent Price, Walter Huston, Anne Revere

- Genre : Drame, Thriller, Noir et blanc

- Nationalité : Américain

- Editeur vidéo : ESC Éditions

- Durée : 1h43mn

- Reprise: 2 octobre 2002

- Box-office : 689 586 entrées (France) dont 208 733 (Paris / Périphérie) / 3 M$ (USA)

- Titre original : Dragonwyck

- Date de sortie : 18 avril 1947

L'a vu

Veut le voir

Résumé : En 1844, la fille d’un fermier, Miranda Wells, est invitée par une relation - Nicholas Van Ryn - à venir faire un séjour dans sa maison pour tenir compagnie à sa fille. A son arrivée, la jeune fille trouve ses hôtes très étranges.

Galerie Photos

Le choix du rédacteur

Votre avis

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.